2025 深圳SEMI-e 半导体展深度逛展:光电融合破局,产业链强强联合 | 镁客 · 在现场

9 月 10 -12 日,SEMI-e 深圳国际半导体展暨 2025 集成电路产业创新展(以下简称 SEMI-e 展)首次与中国光博会实现双展联动...

9 月 10 -12 日,SEMI-e 深圳国际半导体展暨 2025 集成电路产业创新展(以下简称 SEMI-e 展)首次与中国光博会实现双展联动。

本次展会定位 “半导体 + 光电双生态盛宴” ,集结了超 3000 家优质展商,并与光博会共享 30 万平方米的展出规模,全方位展示了中国半导体产业,并且更加垂直专业。

在经历了沉浸式逛展后,笔者真切感受到大湾区在半导体领域布局的全面。

双展联动:打破产业边界

走进展馆,最直观的感受是 “边界消失”—— 以往半导体展与光电展通常是单独布展,而这次双展联动实现了 “集成电路 + 光电子” 深度交融。例如在硅光技术展台前,工作人员同步演示着半导体芯片的信号处理能力与光模块的传输效率,两种技术在同一台设备上实现无缝协同。

这种融合并非偶然,而是产业发展的必然选择。

据官方新闻报道,在开幕式上,大联盟理事长曹健林的致辞点出了核心逻辑:“光电融合已是科技发展大趋势,双展联合就是要破解产业转型中的‘卡脖子’问题与‘内卷’困境 —— 让半导体的精密制造能力赋能光电技术,让光电的高效传输特性反哺半导体应用,形成双向支撑的生态。”

除了现场参展企业以外,数据更能直观印证 “1+1>2” 的效应:本次展会吸引的专业观众中,跨领域采购者占比达 38%,远超单一半导体展或光电展 15% 的平均水平;产业链上下游企业的精准对接效率提升近 50%,不少设备厂商与材料厂商当场敲定联合研发计划,瞄准硅光集成、异质集成等此前难以突破的前沿领域。这种 “打破边界” 的联动,不仅是展会形式的创新,更是产业协同模式的一次成功试验。

全链透视:国产半导体力量的 “硬核集结”

本次 SEMI-e 展共安排 3 个展馆,笔者按照半导体产业链逐一逛展,在每一个环节都能看到国产力量从 “补位” 到 “强链” 的突破。

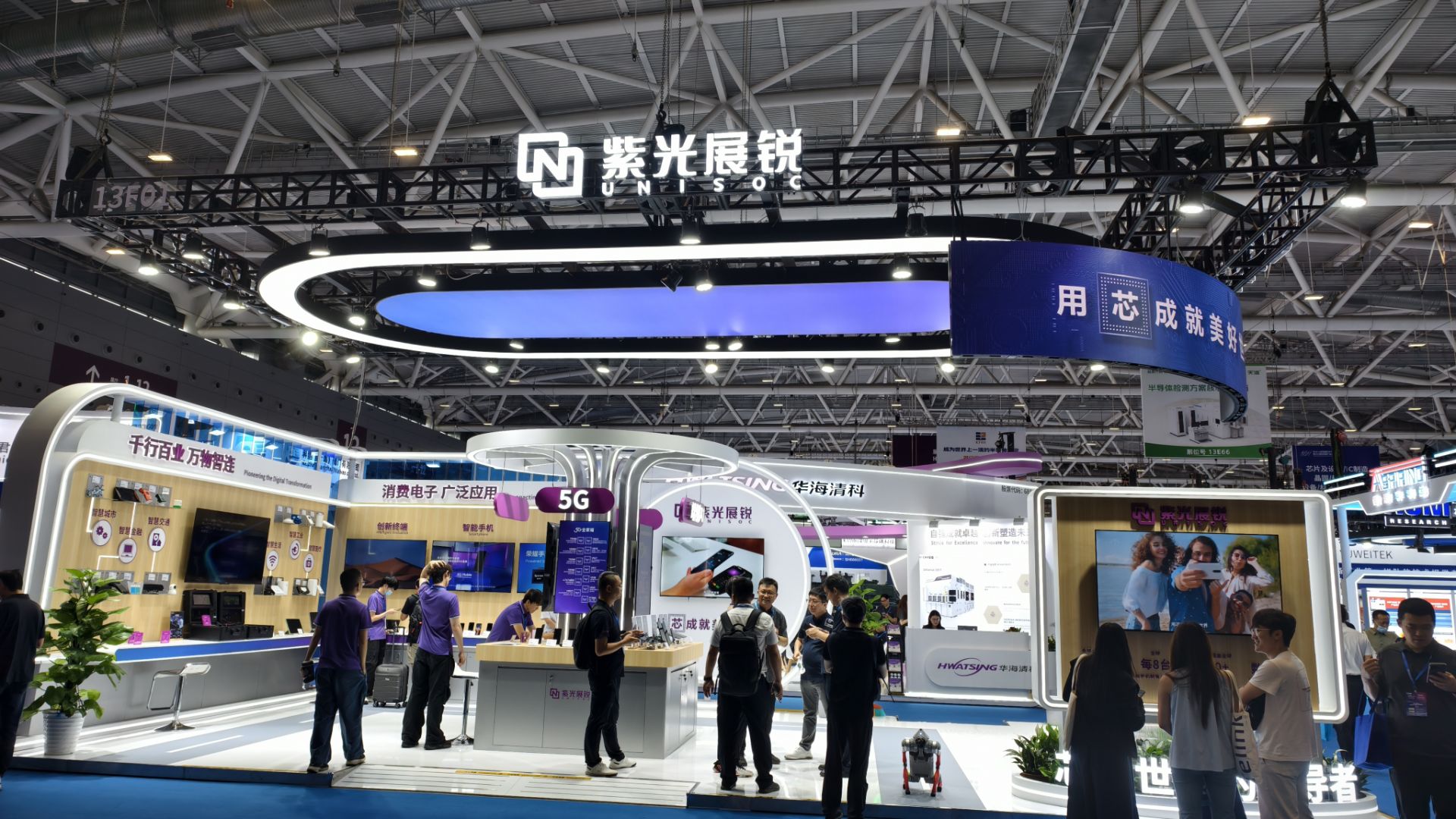

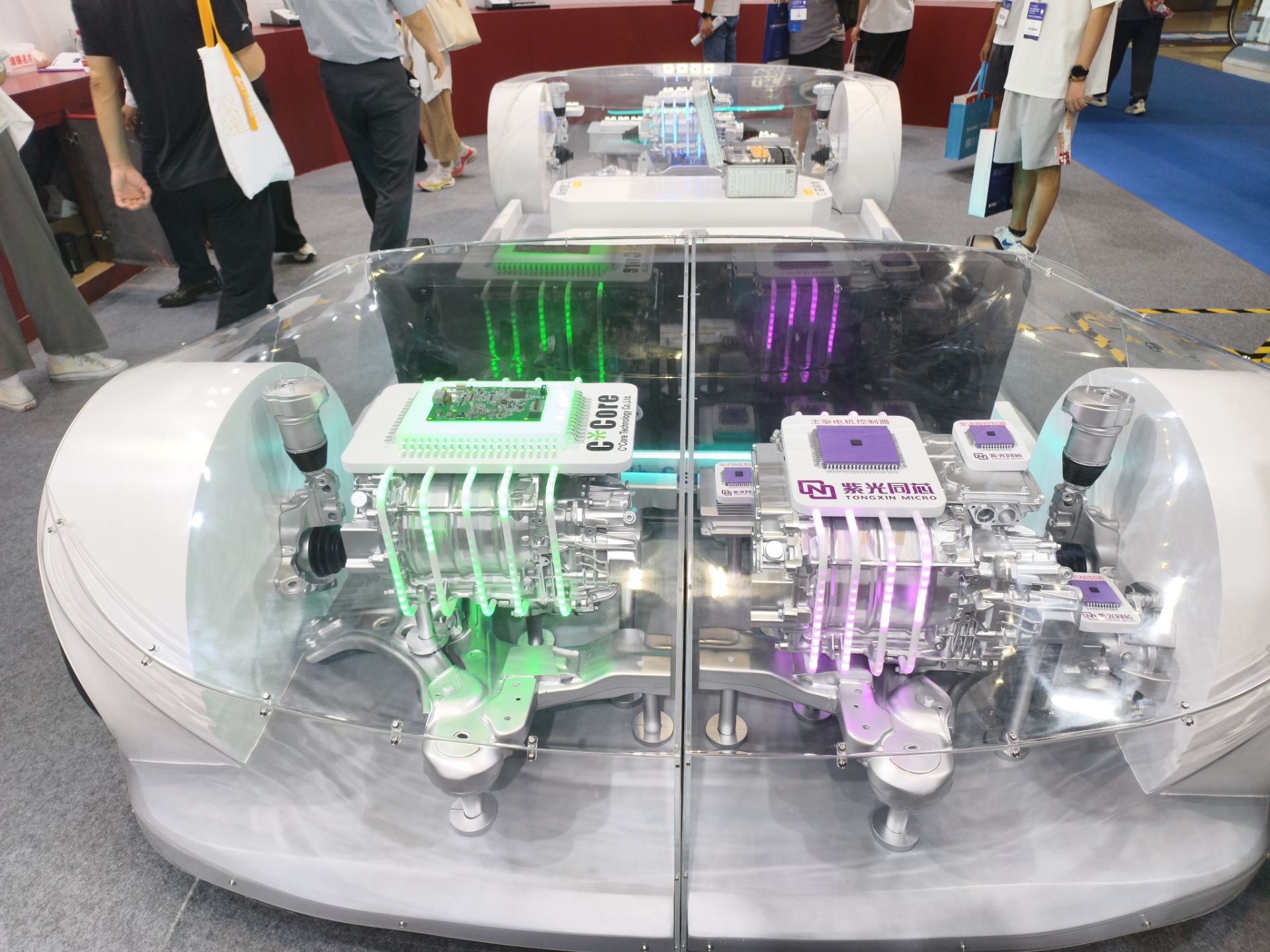

芯片设计展区是全场人气最旺的区域之一,在紫光展锐的展台前,围满了关注 AIoT、汽车电子、消费电子的观众。以最新发布的 “智联芯片方案” 为例 —— 该方案不仅支持多模态 AI 算力,还能兼容车载通信协议,工作人员介绍:“这不是简单的功能叠加,也是紫光展锐深耕通信半导体二十余年的架构创新成果,现在能为下游客户提供全栈服务。”

在华大九天展台,EDA 工具的演示屏幕前挤满了工程师。作为国内领先的 EDA 提供商,其展出的 “制造端贯通方案” 解决了行业痛点。工作人员介绍道,“以往设计方案到量产要反复调整,耗时耗力,现在用我们的工具能打通设计与制造环节的数据壁垒,直接对接晶圆厂的工艺参数,周期缩短 30% 以上。” 技术人员现场对比演示了传统流程与新方案的效率差异,直观的效果让不少中小设计企业当场表达了合作意向。

除了这几家头部企业外,现场展出的产品覆盖了从消费电子到工业控制、从 AI 计算到汽车电子的多元场景,展现出国产芯片设计近几年的进步。

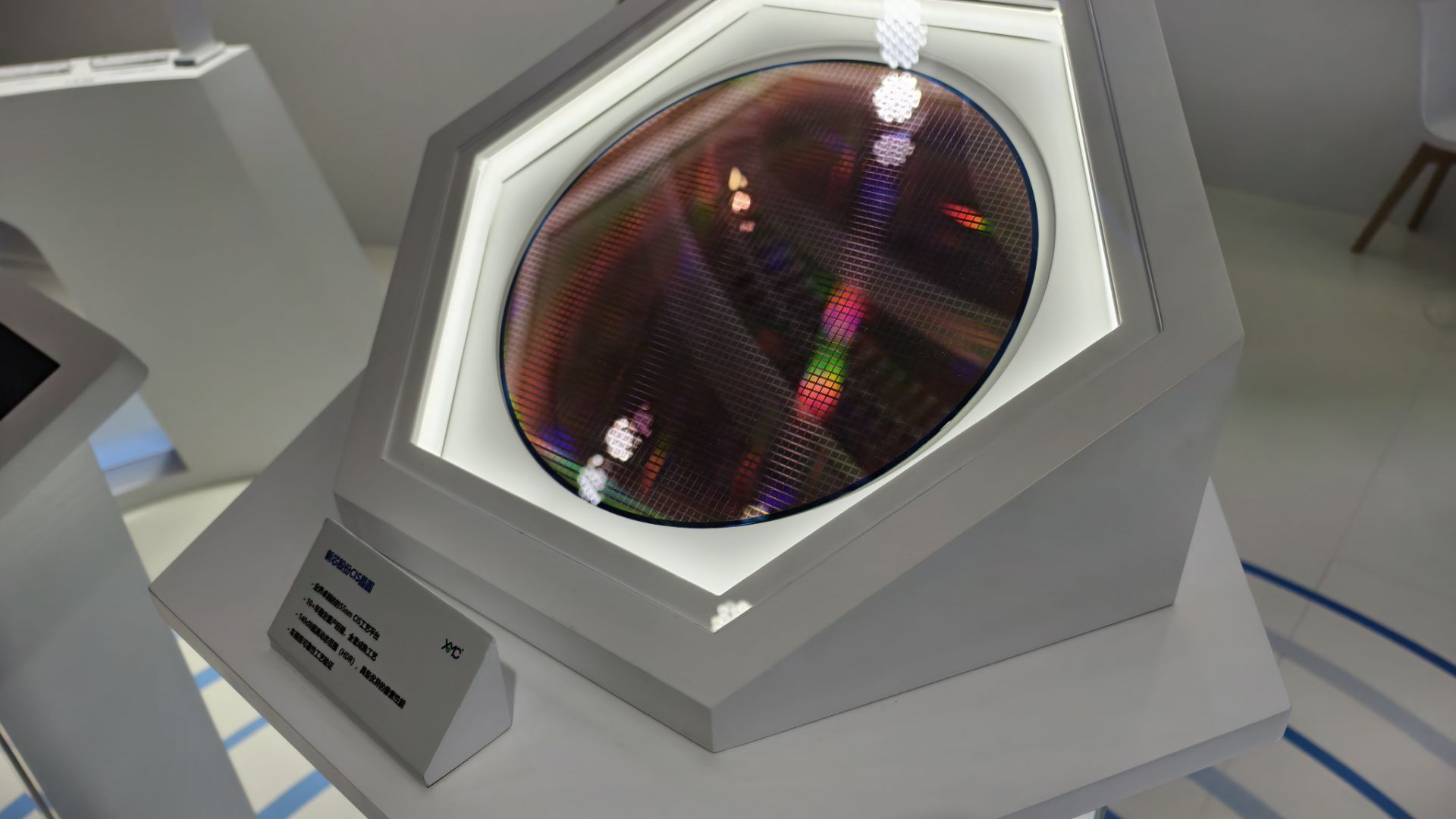

走进晶圆制造展区,华虹半导体的 “特色工艺展台” 格外醒目。其展出的功率器件晶圆采用自主研发的沟槽工艺。武汉新芯则聚焦三维集成技术,现场展示的 “堆叠式存储芯片” 颠覆了传统存储架构 —— 通过将多片晶圆垂直集成,存储密度提升 4 倍,同时读写速度提高 2 倍。

封测环节同样亮点十足,“集成化” 成为核心方向。例如通富微电的 “高密度封装生产线” 模型前,观众能通过动态演示看到芯片从切割、键合到封装的全流程,其自主研发的 “Chiplet(芯粒)封装技术” 可实现多颗异构芯片的高效互联;华进半导体作为国家集成电路封测创新中心,其展出的 “光电合封方案” 更是打破了传统封测的边界。

在半导体设备相关展区,国产设备的突破让人眼前一亮。

北方华创的展台前,一台 12 英寸刻蚀机正在进行模拟作业,屏幕上实时显示着刻蚀精度,引来不少观众驻足拍摄。中微半导体则针对第三代半导体材料优化了设备性能,其展出的等离子体刻蚀机专门适配碳化硅、氮化镓芯片的制造。

笔者在现场注意到,不少国际展商也主动来到国产设备、材料展台交流。这种国际展商主动对接国产产业链的现象,正是国产产业链从 “替代” 走向 “引领” 的最佳佐证。

结语:光电融合改写产业未来

相比拥有 12 个展馆的光博会,SEMI-e 展更加垂直专业。

在走完 3 个场馆后,笔者最大的感受是:中国半导体产业已经从零散状态,进入 “全链协同” 的新阶段。在此基础上,“光电融合” 为串联不同产业提供了机会。

双展联动的意义,不仅在于打破了展会的边界,更在于打破了产业的思维定式,让半导体企业看到了光电技术的应用潜力,让光电企业找到了半导体技术的支撑路径,形成了 “1+1>2” 的合力。

未来,当这种 “跨界协同” 成为产业常态,当国产产业链的每一个环节都能实现 “自主创新 + 高效联动”,或许就是中国半导体真正突破瓶颈、迈向全球产业前沿的开始。

最后,记得关注微信公众号:镁客网(im2maker),更多干货在等你!

硬科技产业媒体

关注技术驱动创新

产业屏幕晶圆水深圳

产业屏幕晶圆水深圳

微信ID:im2maker

微信ID:im2maker 长按识别二维码关注

长按识别二维码关注